モササウルスは恐竜ではない理由とその特徴

モササウルスは、映画や図鑑などでしばしば恐竜と紹介されがちですが、実は恐竜とは異なるグループに属する生物です。その特徴や違いについて詳しく見ていきましょう。

モササウルスと恐竜の違い

モササウルスは、恐竜と混同されることが多い海生爬虫類です。恐竜は主に陸上で生活していた爬虫類のグループで、直立した四肢を持つことが特徴です。一方、モササウルスは水中生活に適応した体のつくりをしており、足はヒレのように進化していました。これにより、陸上を歩くことはできず、海の中を泳いで生活していました。

また、骨格の違いも重要なポイントです。恐竜は大腿骨が骨盤の真下に位置し、体を支える構造を持っていますが、モササウルスは骨盤の構造や四肢の付き方が恐竜と異なります。そのため、同じ時代に生きていたとはいえ、分類上は恐竜ではなく、海生爬虫類という別のグループに入ります。

モササウルスの生態と進化の背景

モササウルスは白亜紀の後期、約1億年前から6600万年前の海に生息していました。この時期は、恐竜をはじめとする多くの生物が繁栄していた時代です。モササウルスはその中でも海の頂点に立つ存在でした。

進化の過程で、モササウルスは陸上のトカゲに近い祖先から、水中生活に適した体へと変化しました。四肢がヒレ状に変わり、長い尾を使って素早く泳ぐことができました。海の魚や他の海生爬虫類などを捕らえるため、大きく丈夫なアゴと鋭い歯も発達しました。このような進化が、モササウルスを海の捕食者として成功させた要因と考えられています。

恐竜と混同されやすい理由

モササウルスが恐竜と混同される理由には、いくつかの要素があります。まず、同じ白亜紀に生きていたことや、化石が同じ時代の地層から発見されることが挙げられます。また、巨大な体や迫力のある姿が、恐竜のイメージと重なるためです。

さらに、映画やアニメ、博物館の展示でも、モササウルスが恐竜の仲間として紹介される場面が多いことも影響しています。実際には「海生爬虫類」として分類されるモササウルスですが、こうした情報の広まりが混同を生みやすくしているのです。

モササウルスの分類と歴史

モササウルスは、どのような生物として分類され、どんな歴史を持っているのでしょうか。分類や化石発見の経緯について見ていきます。

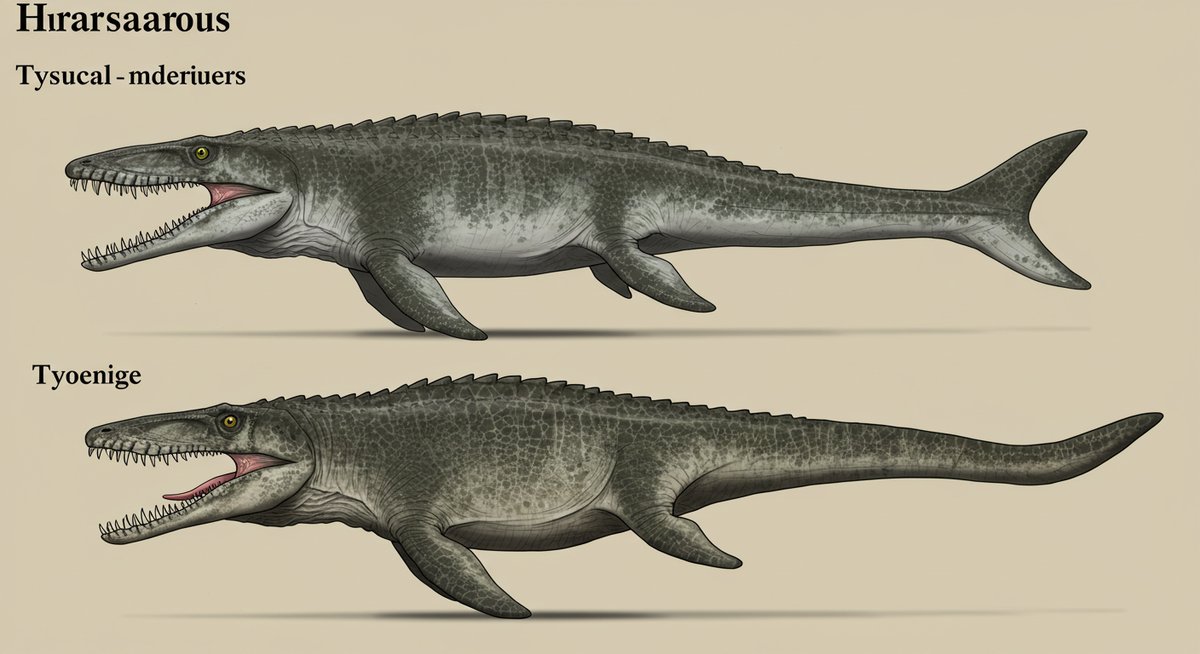

モササウルスはどんな生物か

モササウルスは、白亜紀後期の海に生息していた大型の海生爬虫類です。現代のワニやトカゲの仲間に近いとされ、体長は最大で17メートルに達すると考えられています。巨大な体だけでなく、流線型の体とヒレ状の手足、長い尾など、海を効率よく泳ぐための特徴を備えていました。

生物の分類上、モササウルスは「有鱗目(ゆうりんもく)」という現代のトカゲやヘビと同じグループに属します。ただし、モササウルスは完全に水中生活に特化した進化を遂げており、陸上での生活能力はほとんどありませんでした。これらの特徴が、他の爬虫類や恐竜とは異なる点です。

発見の歴史と化石の見つかった場所

モササウルスの化石が最初に発見されたのは18世紀後半、オランダのマース川流域です。この発見は当時大きな注目を集め、古生物学の発展にもつながりました。名前の由来も「マース川のトカゲ」という意味に由来しています。

その後、ヨーロッパだけでなく、北アメリカやアフリカなど世界各地でモササウルス類の化石が発見されるようになりました。特に北アメリカのカンザス州やテキサス州、南アフリカなどで多くの標本が見つかっています。これらの化石は、モササウルスがかつて広い範囲の海に生息していたことを示しています。

どのようにして分類されているか

モササウルスの分類は、主に骨格や歯の形、四肢のつき方などの特徴から判断されています。現代のトカゲやヘビと同じ「有鱗目」に属し、その中の「モササウルス科」というグループにまとめられています。

分類上のポイントは以下の通りです。

- 有鱗目:トカゲやヘビと同じ仲間

- モササウルス科:モササウルスやその近縁種が属する

- 完全な海生生活:陸上での生活能力がほとんどない

このようにして、モササウルスは恐竜ではなく、独自の進化を遂げた海生爬虫類として分類されています。

モササウルスの体の構造と生態

モササウルスは巨大な体と独特な口の形など、さまざまな特徴を持っていました。ここでは具体的な体の構造や生活ぶりについて解説します。

巨大な体とユニークな口の特徴

モササウルスの特徴のひとつは、非常に大きな体です。最大で体長が17メートルにも達したと考えられています。体は流線型で、海の中を素早く動けるような形をしていました。

また、モササウルスには独特な口の構造があります。大きく開くことができるアゴと、鋭くとがった歯が並んでいました。これにより、獲物をしっかりとくわえることができたと考えられています。口の形や歯の並びは、貝や魚などさまざまな獲物を効率よく食べるための工夫といえるでしょう。

海での動きと生活様式

モササウルスは完全に水中生活に適応していました。手足はヒレのように変化し、体を左右にくねらせて泳ぐスタイルです。この泳ぎ方は、現代のウナギやワニにも近い形です。

生活圏は当時の浅い海や沿岸部が中心で、魚や他の海生爬虫類、時には小型の恐竜をも襲っていたと考えられています。また、呼吸は肺呼吸だったため、定期的に水面に浮上して空気を吸う必要がありました。

食性と捕食行動について

モササウルスは肉食性です。大きな口と鋭い歯を使い、多種多様な獲物を食べていました。主な食べ物は魚やアンモナイト(殻を持つ海の生物)、他の海生爬虫類とされています。

狩りの方法については、獲物をすばやく追いかけて捕まえるスタイルだったと考えられています。鋭い歯でしっかりと噛みつき、大きなアゴの力で食いちぎることが可能でした。複数のモササウルスが同時に狩りをしていた証拠はありませんが、単独行動で海の捕食者として活躍していたようです。

モササウルスが与えた影響と現代の研究

モササウルスは、古代の海洋生態系や現代の生物学の研究に大きな影響を与えています。また、映画やグッズなどでも注目を集めています。

古代の海洋生態系における役割

モササウルスは、白亜紀後期の海において上位の捕食者として重要な役割を果たしていました。食物連鎖の頂点に立ち、他の大型爬虫類や魚類を捕食することで、生態系のバランスを保っていたと考えられています。

このような大型捕食者が存在することで、他の生物種の数や分布にも大きな影響を与えていました。モササウルスの存在は、当時の海洋環境や生物の多様性を理解するうえで欠かせない要素となっています。

現在も続くモササウルスの研究

モササウルスの研究は今も世界中で続けられています。新しい化石の発見や、最新技術による骨格の分析などによって、これまで知られていなかった生態や進化の過程が明らかになりつつあります。

研究が進むことで、新たな種や近縁種が発見されることもあります。また、コンピューターシミュレーションや3Dモデルを使った復元など、現代ならではの研究手法も増えてきました。これにより、過去の生き物の姿や生活ぶりがよりリアルに再現できるようになっています。

メディアやグッズでの人気と注目

モササウルスは映画やアニメ、ゲームなど、さまざまなメディアで取り上げられています。とくに映画『ジュラシック・ワールド』での登場によって、一躍有名になりました。迫力のある姿が多くの人の興味を引きつけています。

また、模型やおもちゃ、図鑑などのグッズも数多く販売されています。これらを通じて、子どもから大人まで幅広い世代にモササウルスの魅力が伝わっています。メディア露出により、恐竜と混同されやすい点もありますが、多くの人が関心を持つきっかけになっています。

まとめ:モササウルスは恐竜と異なる海の支配者だった

モササウルスは、恐竜とは異なる特徴を持つ海生爬虫類であり、白亜紀の海を代表する存在でした。陸上の恐竜とは分類も生態も違いますが、海の環境に適応し、当時の生態系の中心的な役割を果たしていました。恐竜と混同されがちですが、その違いを知ることで、より深く生命の歴史に触れることができます。