プテラノドンの全長や大きさ特徴を詳しく解説

プテラノドンは、白亜紀に生息していた翼竜の中でも特に有名です。ここでは、その全長や特徴について詳しく見ていきます。

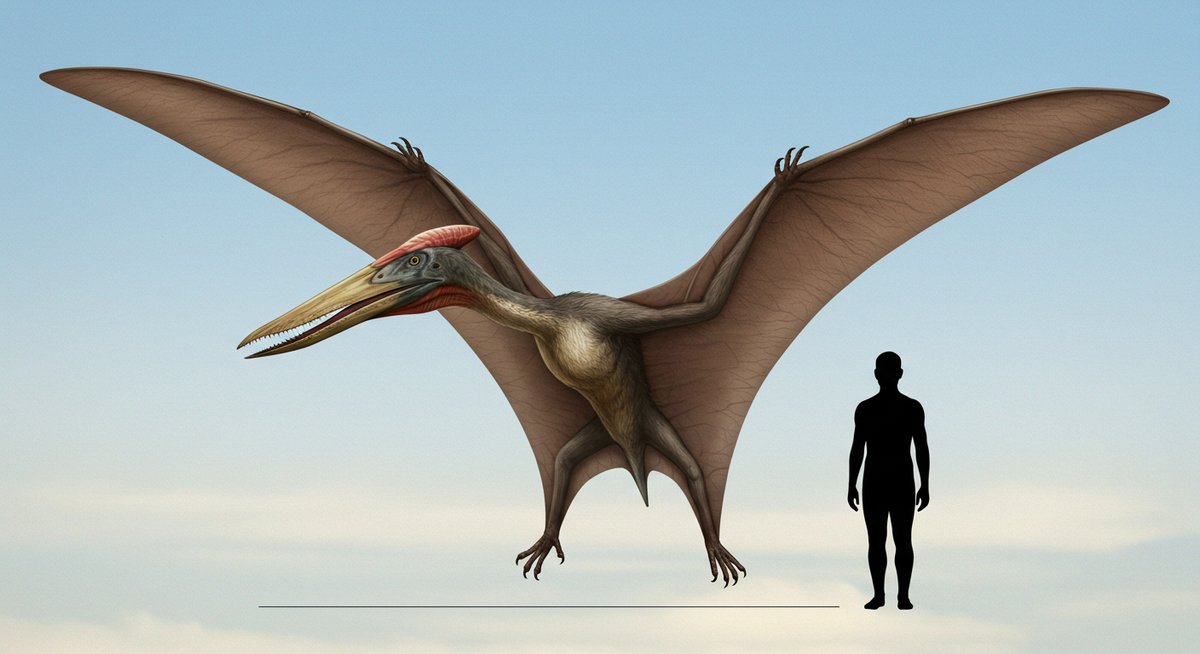

プテラノドンの翼の全長と体の大きさ

プテラノドンの最大の特徴は、非常に大きな翼を持っていたことです。翼を広げた時の全長は、およそ5メートルから7メートルほどにも達していたと考えられています。これは現代の大型鳥類と比べても圧倒的なスケールです。体の長さ自体は意外と短く、くちばしから尾の先まででも約2メートル程度です。

この大きな翼を持つことで、プテラノドンは空を効率よく滑空できました。体重については研究者によって意見が分かれますが、最大でも20キログラムほどだったといわれています。大きな翼と軽い体の組み合わせが、空での生活を可能にしました。

軽量な骨格と独自の体の特徴

プテラノドンは骨が非常に軽くできていることも特徴のひとつです。骨には多くの空洞があり、これが全体の重量を減らしていました。空を飛ぶためには、体が重すぎると不利なので、このような構造は理にかなっています。

また、首や頭が長いことも目立つ特徴です。首が長いことで視界が広がり、空中でも周囲をよく見渡せたと考えられています。体の後ろには長い尾はなく、むしろ短くなっており、飛行のバランスを保つのに役立っていました。

頭部のトサカや歯がないくちばしの秘密

プテラノドンの頭部には、後方に長く伸びるトサカがついています。このトサカの役割については、バランスを取るためや、仲間とのコミュニケーションなど、さまざまな説があります。化石の中にはトサカの形が異なる個体もあり、性別や年齢による違いも指摘されています。

さらに、くちばしには歯が一切ありませんでした。これは食べ物を丸呑みする習性と関係していると考えられています。魚などを捕まえても、噛み砕くのではなく、直接飲み込めるような構造になっていました。

プテラノドンの生態と飛行能力

プテラノドンはどのような暮らしをしていたのでしょうか。ここでは、彼らの飛び方や生態について掘り下げていきます。

プテラノドンはどのように空を飛んでいたか

プテラノドンは、翼を広げて大空を滑空することが得意でした。自力で長く羽ばたき続けるというよりも、風に乗って滑るように飛ぶスタイルが主流だったとされています。そのため、地上からジャンプして飛び立つよりも、高台や崖から滑空を始めたと考えられています。

滑空することで体力の消耗を抑え、広い範囲を移動することができました。彼らの翼は大きく、かつ柔軟性があり、風をうまく受けて効率的に飛ぶ設計になっていました。時には数十キロメートルもの距離を一度に移動していた可能性もあります。

翼の構造と飛行スタイルの違い

プテラノドンの翼は、現代の鳥と比べて大きく異なります。翼は手の指が大きく伸びて膜状になっており、「うすい皮膚の幕」が骨を支えていました。これにより、翼が柔軟に曲がり、空気の流れをコントロールしやすかったと考えられています。

また、他の翼竜や鳥と比べても、プテラノドンの翼は細長く、滑空に特化していました。羽ばたく力で無理に飛び上がるのではなく、風に乗ることで長時間空にとどまることができました。現代のアホウドリやコウノトリなど、滑空が得意な鳥の飛び方と似ている部分も多いです。

昇降気流や環境を活かした飛行戦略

プテラノドンは、海岸付近や内陸の高台など、上昇気流が発生しやすい場所を選んで生活していたと考えられています。上昇気流とは、温められた空気が上にのぼる自然現象で、これをうまく利用すれば、ほとんど羽ばたかなくても高度を保つことができます。

こうした環境を活かして、効率よく長距離を移動したり、高いところから滑空して獲物を探したりしていたようです。無駄なエネルギーを使わず、環境の力を上手に活かした飛行スタイルがプテラノドンの大きな特徴でした。

プテラノドンの食性と暮らし

プテラノドンはどのような食べ物を食べ、どのような暮らしをしていたのでしょうか。彼らの食性や体の工夫についてご紹介します。

プテラノドンは何を食べていたのか

プテラノドンの主な食べ物は、魚だったと考えられています。化石の発見場所がかつての海辺や湖の近くであること、また口の形状からも魚食性が推測されています。水面近くに浮かぶ魚を狙い、くちばしでつかむのが一般的な狩りの方法でした。

時には小さな甲殻類やイカの仲間なども食べていた可能性があります。食性が幅広かったことで、環境の変化にも柔軟に対応できたと考えられています。

狩りや食事に適した体の作り

プテラノドンは、長く鋭いくちばしを使って魚をすくい上げることが得意でした。歯がないため、魚を丸ごと飲み込む必要があり、喉や食道も広めに発達していました。水面近くを飛びながら、獲物を一瞬で捕らえることができたと考えられています。

また、首が柔軟で長い分、獲物にすばやく対応することができました。翼も調整しやすく、空中から水面に急降下したり、すぐに方向を変えるなど、空と水の境界で効率よく狩りができる体の工夫が見られます。

生息していた環境と他の生物との関わり

プテラノドンは、主に浅い海や湖の周辺で暮らしていました。ここには多くの魚や小さな生き物が生息しており、食料を確保しやすい環境でした。また、同じ時代には大型の爬虫類や他の翼竜、様々な恐竜も共存していました。

時には他の肉食動物や鳥類と食べ物をめぐって競争することもあったでしょう。表に主な共存生物をまとめます。

| 生物の種類 | 特徴 | 関わり方 |

|---|---|---|

| モササウルス | 大型海生爬虫類 | 魚をめぐり競争する場合があった |

| 魚類 | 水中を泳ぐ主な獲物 | プテラノドンの主な食料 |

| 他の翼竜 | 空を飛ぶ爬虫類 | 生息域や食料を分け合った |

プテラノドンの発見と分類の歴史

プテラノドンはどのように発見され、どのように分類されてきたのでしょうか。その歴史や名前の意味もあわせてご紹介します。

プテラノドンの化石発見と発見地

プテラノドンの化石は、19世紀後半、アメリカ合衆国のカンザス州で初めて見つかりました。この地域は当時、海が広がっていた場所で、多くの海生生物の化石も発見されています。特にプテラノドンは保存状態の良い標本が多く、骨の細かな特徴まで観察できます。

発見場所が内陸であったことから、かつては大きな湖や海が広がっていた証拠にもなっています。これらの化石発見により、プテラノドンの生態や進化の過程が詳しくわかるようになりました。

他の翼竜との違いと分類学上の位置

プテラノドンは「翼竜」というグループに属しますが、同じ翼竜の仲間ともいくつか違いがあります。最も大きな違いは、歯が一切ないことです。他の多くの翼竜は小さな歯を持っていますが、プテラノドンはくちばしだけが発達しています。

分類上は、プテラノドン科に含まれ、特徴的なトサカや大きな翼などから区別されています。以下に違いをまとめます。

| 比較項目 | プテラノドン | 他の翼竜 |

|---|---|---|

| 歯の有無 | 歯がない | 歯があることが多い |

| トサカの有無 | ある | 種による |

| 翼の長さ | 非常に長い | 種によって異なる |

プテラノドンの名前の由来と意味

プテラノドンという名前は、「翼を持つが歯がない生き物」という意味を持っています。ギリシャ語の「プテロン(翼)」と「アノドン(歯がない)」を組み合わせたものです。この名前は、その特徴的なくちばしに歯がないことから名づけられました。

名前がつけられた当初は、その独自の特徴が他の恐竜や翼竜と区別する大きなポイントでした。現在でも、その名前の由来がプテラノドンのイメージとして広く知られています。

まとめ:プテラノドンは独自の特徴と飛行能力で知られる代表的な翼竜

プテラノドンは、独自の体の作りや飛行能力でよく知られています。大きな翼、軽い骨格、特徴的なくちばしやトサカなど、他の恐竜や翼竜には見られない特徴が多くあります。

また、滑空を得意とする飛行スタイルや、魚を中心とした食性、海辺での暮らしなど、多彩な生態も注目されています。発見の歴史や分類にも興味深い点が多いプテラノドンは、今も多くの人を惹きつける存在です。