ステゴサウルスの全長や大きさ特徴をわかりやすく解説

ステゴサウルスは、その独特な背中の板と尾のスパイクで有名な恐竜です。ここでは、体の大きさや特徴的な部分について、図や表も交えて解説します。

ステゴサウルスの基本的な体のサイズ

ステゴサウルスの体長は平均で7〜9メートルほどと考えられています。体高は背中の板を含めると3メートル近くになり、体重は最大で4トンに達すると推定されています。この大きさは現代の大型哺乳類と比べても非常に大きい部類です。

成体になると大型の草食動物であったステゴサウルスは、胴体部分が幅広く、脚は後ろ足の方が前足よりも長いのが特徴です。下記の表に、他の有名な恐竜と大きさを比較してみました。

| 恐竜名 | 体長(m) | 体重(t) |

|---|---|---|

| ステゴサウルス | 7〜9 | 2〜4 |

| トリケラトプス | 8〜9 | 6〜12 |

| ティラノサウルス | 12〜13 | 8〜10 |

このように、ステゴサウルスは全長自体は大型ですが、肉食恐竜などと比べるとやや細身で体重も控えめです。

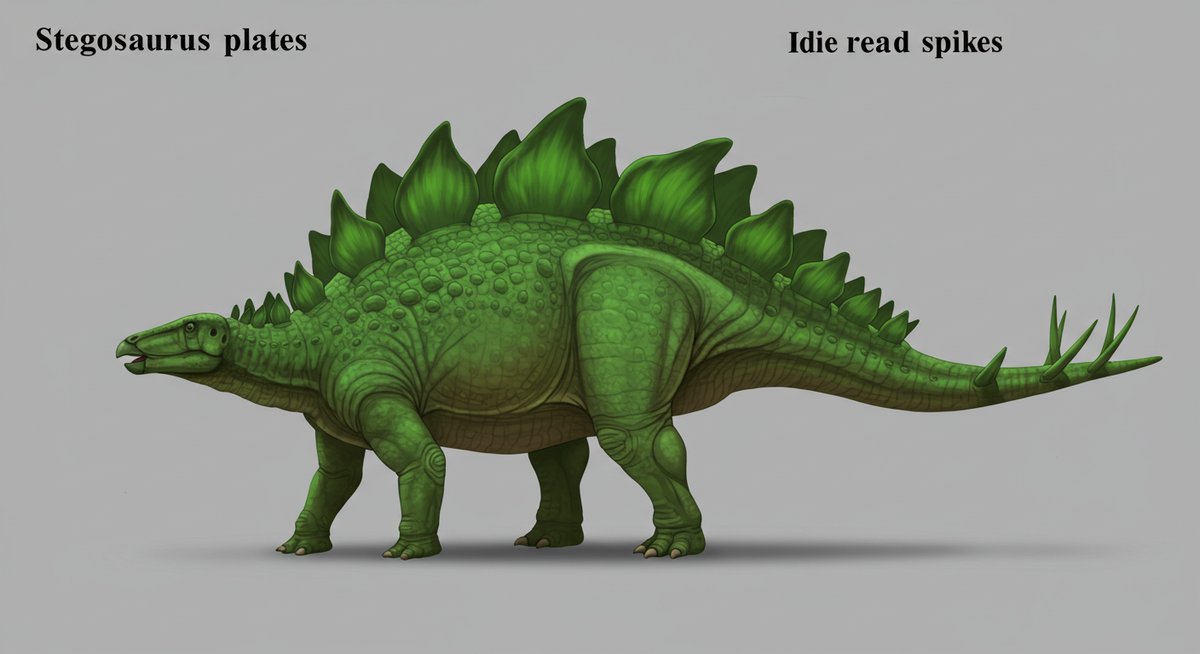

背中の板や尾のスパイクの独自の特徴

ステゴサウルスの最大の特徴は、背中に二列に並んだ大きな板と、尾に付いた4本のスパイクです。これらの構造は他の恐竜には見られない独特なものです。

背中の板は左右交互に配置されていて、最大で60センチにもなる大型のものです。尾のスパイクは「ステゴサウルスのしっぽ」とも呼ばれ、長さは約60〜90センチほどあります。これらの特徴によって、ステゴサウルスは遠くからでもすぐに判別できるユニークな外見をしています。

また、板とスパイクの形や大きさには個体差があり、成長段階や性別によっても異なることが知られています。

見た目や骨格が他の恐竜と異なるポイント

ステゴサウルスの骨格や見た目には、他の草食恐竜とは異なる独特の特徴がいくつかあります。まず、前足が後ろ足よりもかなり短く、背中が大きく傾斜しています。このため、頭が地面に近い位置にあり、低い草を食べるのに適していました。

また、頭部は小さく、脳も比較的小さいことが分かっています。体の大部分は胴体と尾が占めており、重心が後ろ寄りになっています。ステゴサウルスは骨格のバランスやシルエット自体が独特で、他のプレートサウルス類やトリケラトプスなどの恐竜と並べてみると、姿勢やプロポーションの違いがはっきりと分かります。

ステゴサウルスの生態と暮らし

ステゴサウルスはどんな環境で、どのような食べ物を食べていたのでしょうか。生態や暮らしを詳しく見ていきましょう。

食性や食べていた植物について

ステゴサウルスは完全な草食恐竜で、主に低木やシダ、シダ植物といった地面に近い植物を食べていたと考えられています。口の形状は幅が広く、葉や柔らかい植物をまとめて刈り取るのに適していました。

また、歯は小さくて数も少ないため、硬い枝や繊維質の強い植物は苦手だったようです。噛む力もあまり強くなかったため、食べ物はそのまま飲み込み、胃の中で石を使ってすり潰して消化していたとも推測されています。

このような食性により、ステゴサウルスは現代でいうゾウやカバのような大型の草食動物と似た暮らしをしていた可能性があります。

生息していた時代や分布地域

ステゴサウルスが生きていたのは、今からおよそ1億5500万年前のジュラ紀後期です。主に現在の北アメリカ大陸西部で化石が見つかっています。アメリカのコロラド州やユタ州、ワイオミング州が代表的な発見場所です。

この時代の気候は温暖で、広大な乾燥地や川沿いの湿地帯が広がっていました。ステゴサウルスはそうした場所で、同じく大型の草食恐竜や肉食恐竜と共存していたと考えられています。

分布地域は限定的ですが、一部の近縁種はヨーロッパやアジアでも見つかっており、ステゴサウルス類の仲間は各地に広がっていたようです。

群れでの行動や繁殖の特徴

ステゴサウルスが群れで暮らしていたかどうかについては、化石の発見状況から推測されています。複数体の化石が同じ場所で見つかることがあり、ある程度の集団行動をしていた可能性があります。

また、繁殖については卵を産んでいたと考えられていますが、巣や子育ての様子についてはまだはっきりとした発見がありません。しかし、現代の大型草食動物と同じく、ある程度の社会性を持ち、外敵から身を守るために集団で行動していたと考える研究者もいます。

こうした点から、ステゴサウルスの生態はまだ謎が多いものの、群れや家族単位で生活していた可能性が高いとみられています。

背中の板と尾のスパイクの謎

ステゴサウルスの背中の板や尾のスパイクには多くの謎があります。その役割や最新の研究について紹介します。

背中の板の役割と機能の最新説

ステゴサウルスの背中の板には、長年さまざまな役割が考えられてきました。以前は捕食者から身を守るためのものとされていましたが、最近では体温調節や仲間同士のアピールに使われていたという説が有力です。

板の内部構造を調べると、多くの血管が通っていた痕跡が発見されています。これにより、板を使って体温を下げたり上げたりしていた可能性があります。また、板の大きさや形が個体によって異なり、繁殖期には鮮やかな色に変化していたという仮説もあります。

このように、装飾や体温調節といった多様な役割があったとする最新の見解が広まりつつあります。

尾のスパイクが持つ防御や攻撃の意味

ステゴサウルスの尾のスパイクは、肉食恐竜などの外敵に対する防御手段だったと考えられています。4本の長いスパイクは、尾を振ることで威嚇や攻撃に使われたと推測されています。

実際に、他の恐竜の化石からスパイクによるとみられる傷跡が見つかった例もあります。これにより、ステゴサウルスは自分や群れを守るため、尾のスパイクを有効に使っていたことが裏付けられつつあります。

また、スパイクの太さや角度には個体差があり、成長や性別による違いがあったとも考えられています。

「第二の脳」説と実際の神経構造

ステゴサウルスには「第二の脳」と呼ばれる神経のかたまりが骨盤付近にあったとする説があります。これは、脳が非常に小さいことから、胴体後方に大きな神経センターがあったのではないかと考えられたためです。

しかし、近年の研究では、実際には「第二の脳」といえるような特別な器官はなく、脊髄神経が集まっていたに過ぎないという見方が強まっています。たとえば、現代の鳥やワニにも同じような神経のかたまりがありますが、知能や反射とは関係がないことが分かっています。

このことから、「第二の脳」説は現在では否定されつつありますが、ステゴサウルスの神経構造が特殊だったことは確かで、今後も研究が続けられています。

発掘史とステゴサウルス研究の進展

ステゴサウルスの化石発見や研究の歴史について振り返り、どのように解明が進んできたかを紹介します。

最初の化石発見と名前の由来

ステゴサウルスの最初の化石は1877年、アメリカのコロラド州で発見されました。発見当初はその奇妙な骨格が大きな注目を集めました。

名前の「ステゴサウルス」は、ギリシャ語で「屋根トカゲ」という意味です。これは、背中の板がまるで屋根瓦のように見えることから名付けられました。当初は板が背中をすっぽり覆っていると考えられていましたが、後の研究で二列に並んでいることが判明しました。

発見以降、ステゴサウルスはジュラ紀を代表する恐竜のひとつとして多くの人々に知られる存在となっています。

骨格復元や見た目の変化の歴史

ステゴサウルスの骨格復元は、発見当初から何度も見直されてきました。最初は背中の板の配置や数、尾のスパイクの向きなど、現在と異なる部分が多くありました。

たとえば、19世紀末の復元では板が平らに並び、尾のスパイクも横向きについていると考えられていました。しかし、化石の追加発見や比較研究により、背中の板は左右交互に配置され、スパイクは縦に突き出していることが分かりました。

昔のイラストや標本と今のものを見比べると、恐竜研究の進歩がよく分かります。

近年の研究で分かった新しい知見

近年の研究では、ステゴサウルスの色や生態、成長過程についても新しい発見が相次いでいます。たとえば、板の色素痕跡から、背中の板が繁殖期に色づいていた可能性が指摘されています。

さらに、成長段階による骨の変化や、板やスパイクの個体差など、従来よりも詳細な分析が進んでいます。CTスキャンや三次元モデルを使った研究により、骨の内部構造や筋肉の付き方も明らかになってきました。

これらの新しい知見は、ステゴサウルスの生態や進化を理解する上で大きな手がかりとなっています。

まとめ:ステゴサウルスの魅力と最新研究からわかること

ステゴサウルスは背中の板や尾のスパイク、独特な体形で多くの人を惹きつける恐竜です。最新の研究によって、その生態や体の仕組みについても少しずつ明らかになっています。

かつては謎に包まれていた背中の板や「第二の脳」説も、多くの研究により新しい理解へと進化しています。また、発掘や骨格復元の歴史を通じて、科学の進展が恐竜像に与えた影響を感じることができます。

今後もさらなる発見や技術の進歩によって、ステゴサウルスの新たな一面が明らかになることが期待されています。