エイニオサウルスの基本情報と特徴を分かりやすく解説

エイニオサウルスは、頭に目立つ角を持つ恐竜として知られています。基本的な特徴や外見をやさしく解説します。

エイニオサウルスとはどんな恐竜

エイニオサウルスは、角竜類と呼ばれるグループに属する恐竜です。角竜類は、頭に大きな角やフリル(頭の後ろにある骨の飾り)があることで有名で、トリケラトプスも同じ仲間です。エイニオサウルスの特徴は、鼻の上にまっすぐと伸びた角があることと、頭の両側にも小さな角が並んでいる点です。

また、植物を中心に食べていたと考えられており、大きな体とがっしりした四本足で歩いていました。発見された骨の状態から、複数の個体が一緒に見つかることも多く、仲間と一緒に行動していた可能性が指摘されています。見た目は迫力がありますが、基本的にはおとなしい性格だったと考えられています。

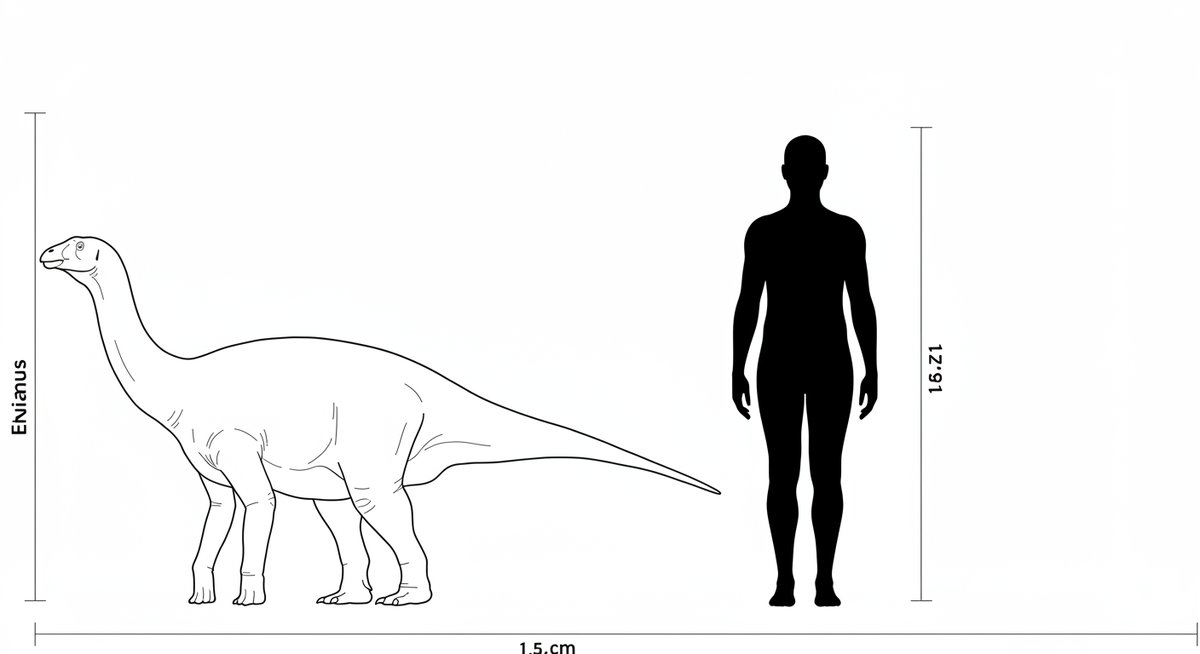

エイニオサウルスの全長と体の大きさ

エイニオサウルスの体の大きさは、他の角竜類と比べてやや小型の部類に入ります。平均的な全長は約4.5メートルから5メートルほど、重さは推定で1.5トン前後とされています。これは現代の大型動物、たとえばサイや小型のゾウと同じくらいのサイズです。

大人になるとしっかりとした体格になり、太い脚で体を支えていました。以下の表に他の角竜類との体の大きさを比較します。

| 恐竜名 | 全長(約) | 重さ(約) |

|---|---|---|

| エイニオサウルス | 4.5~5m | 1.5トン |

| トリケラトプス | 9m | 6~12トン |

| スティラコサウルス | 5.5m | 2.7トン |

このように、エイニオサウルスは仲間の中では中型から小型と言えます。

エイニオサウルスの特徴や外見的なポイント

エイニオサウルスの最大の特徴は、顔の中央にある太くてまっすぐな角です。この角は長さが60センチほどにも成長することがあり、よく目立ちます。また、頭の後ろにはフリルと呼ばれる骨の飾りがあり、フリルのふちには小さな突起状の角が並んでいます。

全体の体型はずんぐりとしており、太い足で地面をしっかりと踏みしめて歩いていました。フリルや角の役割については、敵から身を守るためや、仲間同士のコミュニケーション、さらには異性へのアピールにも使われていた可能性が考えられています。

生息地や時代背景から見るエイニオサウルスの暮らし

エイニオサウルスがどこで、どんな時代に暮らしていたのかを、化石の発見場所やその時代の環境とあわせて見ていきましょう。

発見された化石の分布と生息地

エイニオサウルスの化石は主に北アメリカ大陸の西部、特にアメリカのモンタナ州の地層から見つかっています。この地域は現在は草原が広がっていますが、エイニオサウルスが生きていた当時は川や湖の周辺に森林や湿地が発達していたと考えられています。

発見された化石の分布から、彼らは特定の地域にまとまって生息していたことが分かります。また、同じ地層からは他の恐竜や植物の化石も多く見つかっているため、多様な生き物と共存していたことがうかがえます。

どの時代に生きていたのか

エイニオサウルスが生息していたのは白亜紀(はくあき)の後期、今から約7500万年前の時代です。この頃は恐竜がもっとも栄えていた時代のひとつで、さまざまな種類の恐竜が地球上に広がっていました。

白亜紀後期は、気候が現在よりも温暖で湿度も高く、森林や川、湖が多い環境だったとされています。また、この時期には角竜類やハドロサウルス類(カモノハシ恐竜)など多くの草食恐竜が共生していたため、食物となる植物が豊富にあったと考えられています。

当時の環境と他の恐竜との関係

エイニオサウルスが暮らしていた環境は、川や湖の周りに豊かな植生が広がる場所でした。そこには他の草食恐竜や小型の肉食恐竜、大きなワニなど様々な生物が共存していました。

同じ時代の北アメリカには、トリケラトプスやスティラコサウルスなど、似た特徴を持つ角竜類も多く見られました。また、肉食恐竜のゴルゴサウルスといった捕食者も生息しており、エイニオサウルスたちは群れを作って外敵から身を守っていたと考えられます。こうした生態系の中で、彼らは植物を食べる役割を担っていました。

名前の由来や分類と進化の位置づけ

エイニオサウルスという名前の意味や、恐竜のグループの中でどのような位置にいるのかを解説します。

エイニオサウルスの名前の意味と由来

「エイニオサウルス」という名前は、ギリシャ語で「エイニオスのトカゲ」という意味があります。エイニオスとは、発見地であるモンタナ州の先住民族に伝わる伝説や地名から取られたと考えられています。

このように、恐竜の名前には発見場所や特徴、時にはその土地の文化的な意味が込められていることが多いです。エイニオサウルスも地元の歴史や文化が名前に反映された恐竜の一つです。

どのグループに分類されるか

エイニオサウルスは、角竜類(ツノを持つ恐竜)の中でも「ケラトプス科」に分類されます。ケラトプス科は、頭に大きなフリルと角を持つ植物食恐竜のグループです。

ケラトプス科の仲間には、トリケラトプスやスティラコサウルス、ケンタウロサウルスなどが含まれています。それぞれ頭の形や角の配置が異なっており、エイニオサウルスは鼻の上の角が特徴的なグループに入ります。

分類のイメージをまとめると以下の通りです。

| グループ | 主な特徴 | 代表的な恐竜 |

|---|---|---|

| ケラトプス科 | 頭のフリルと角 | トリケラトプス、エイニオサウルス |

進化の過程での特徴的な位置

進化の過程で見ると、エイニオサウルスはケラトプス科の中でも比較的新しい部類に位置します。角の形やフリルの構造が単純なものから複雑なものへと進化した中で、エイニオサウルスは特徴的な鼻の角と、やや細長いフリルを持つようになりました。

これは、外敵から身を守るだけでなく、仲間同士の個体識別やコミュニケーションに角やフリルが使われるようになった進化の一例とされています。また、同じ場所に複数の個体が見つかることから、社会性が発達していった可能性も指摘されています。

エイニオサウルスの食性や生態に関する最新研究

エイニオサウルスがどんなものを食べ、どのような暮らしをしていたのか、最近の研究成果を紹介します。

草食恐竜としての食べ物や食べ方

エイニオサウルスは草食性で、主に当時の低木やシダ類、ヤシの仲間の植物を食べていたと考えられています。くちばしのような口の形は、堅い植物も切り取るのに適していました。

また、奥歯はすり潰しやすい形をしており、固い葉っぱや枝もすりつぶして食べていたことが分かっています。以下に主な食べ物をまとめます。

- 低木やシダ類

- ヤシの仲間の植物

- 地面に生える草や根

このように、多様な植物を食べることで、栄養をしっかり確保できていたと考えられています。

群れで生活していた可能性

エイニオサウルスの化石は、同じ場所で複数体がまとまって見つかることが多いです。このことから、彼らは群れを作って生活していた可能性が高いと考えられています。

群れで暮らすことには、外敵から身を守ったり、効率的に食べ物を探したりするメリットがあります。特に子どもや弱い個体は、仲間と一緒にいることで安全性が高まったと考えられています。一方で、食べ物が減ると群れの中で争いが生じることもあったかもしれません。

化石から分かる生態や生活様式

エイニオサウルスの化石研究からは、骨に怪我の痕が残っている例も見つかっています。これは、仲間同士で角を使って押し合う行動があったことを示唆しています。また、フリルや角の形には個体差があり、年齢や性別による違いも見られます。

さらに、集団で埋まっている化石や、成長段階の異なる個体が一緒に見つかることから、子どもから大人まで一緒に暮らしていたと考えられています。こうした発見は、エイニオサウルスの社会性やコミュニケーションの発達を示す重要な手がかりとなっています。

まとめ:エイニオサウルスの魅力と知っておきたいポイント

エイニオサウルスは、特徴的な鼻の角とフリルを持つ中型の角竜類です。北アメリカの白亜紀後期に生息し、群れで暮らしていた可能性が高いことが化石から分かっています。

食性や生態についての研究が進んだことで、彼らが多様な植物を食べていたことや、仲間同士でコミュニケーションを行っていたことが明らかになりました。恐竜時代の生態系や、社会性を持つ恐竜の姿を知る上で、エイニオサウルスはとても興味深い存在と言えるでしょう。