カンプトサウルスの基本的な特徴と全長

カンプトサウルスは、白亜紀前期から中期にかけて生息していた草食恐竜です。その体の大きさや特徴、発見された時代や生息地について詳しくご紹介します。

カンプトサウルスの体の大きさや全長について

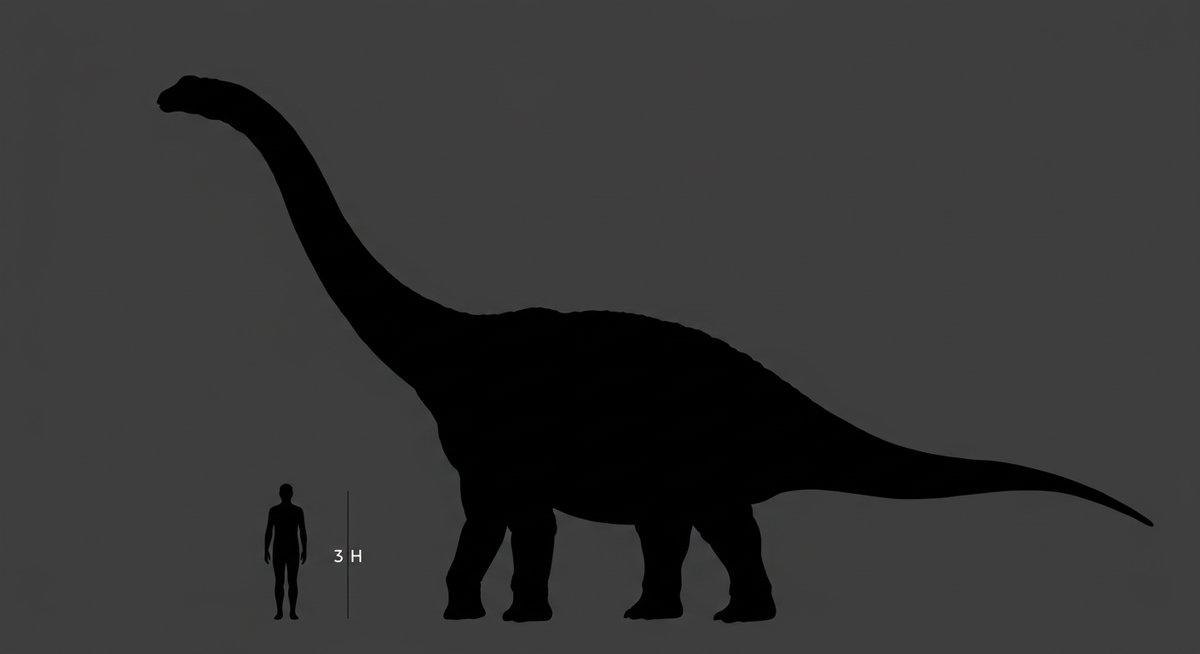

カンプトサウルスは、大きさが比較的はっきりとわかっている恐竜です。全長はおよそ6メートル程度とされており、現代の大型動物で例えるならキリンやゾウに近い体格を持っています。体高は2メートルほど、体重は600キログラム前後と推定されています。

また、体はやや細長く、前脚よりも後ろ脚が大きいことが特徴です。これにより、普段は四足歩行ですが、状況によっては後ろ脚だけで立ち上がることもできたと考えられています。カンプトサウルスのシルエットは、同じ草食恐竜の中でも比較的スマートで動きやすい印象です。

他の草食恐竜と比較した特徴

カンプトサウルスと同じ時代に生息していた草食恐竜には、イグアノドンやステゴサウルスなどがいます。それらと比べると、カンプトサウルスにはいくつか異なる特徴があります。

たとえば、イグアノドンはさらに大きく、全長が10メートルを超えることもありますが、カンプトサウルスはやや小型です。また、ステゴサウルスが背中に大きな骨板を持つのに対し、カンプトサウルスの背中には特別な装飾はありません。下記のように比較できます。

| 恐竜名 | 全長 | 特徴 |

|---|---|---|

| カンプトサウルス | 約6m | 細長い体形 |

| イグアノドン | 10m以上 | 太い前脚と親指 |

| ステゴサウルス | 約9m | 背中の骨板 |

このように、カンプトサウルスは体の大きさや形状がほかの草食恐竜と異なり、より機敏に動けたと考えられています。

発見された時代と生息地の概要

カンプトサウルスが生息していたのは、約1億5000万年前のジュラ紀後期から白亜紀初期にかけての時代です。当時は現在の北アメリカが主な生息地でした。

最初の化石はアメリカ・ワイオミング州で見つかっています。その後もアメリカ西部を中心に、いくつかの標本が発見されてきました。広い範囲にわたって分布していたと考えられており、河川や湖の近くなど水が豊富な場所に生息していた可能性が高いです。

カンプトサウルスの生態と行動パターン

カンプトサウルスは、どのような食べ物を食べ、どのように身を守り、仲間とどのように暮らしていたのでしょうか。生態や行動について詳しく見ていきます。

食性や主な餌となる植物

カンプトサウルスは草食性の恐竜で、植物を主な餌としていました。特に柔らかい葉や低い木の枝を好んで食べていたと考えられています。当時の環境には、シダ植物や針葉樹、ソテツ類が多く生えていました。

そのため、カンプトサウルスは四足で歩きながら、地面近くや低い位置の植物を食べることができました。さらに、時には後ろ足で立ち上がり、高い場所の葉も食べていたとも推測されています。口先がくちばしのようになっており、植物を効率よく摘み取れる構造だったことがわかります。

捕食者から身を守る方法

カンプトサウルスの周囲には、アロサウルスなどの肉食恐竜が生息していました。これらの捕食者から身を守るため、カンプトサウルスはいくつかの方法を使っていたと考えられます。

まず、細長い体と長い脚を活かして、素早く走って逃げることができたとされています。加えて、群れで行動することで安全性を高めていた可能性もあります。体には特別な防御器官はありませんが、警戒心が強く、周囲の危険を素早く察知する力が重要でした。

群れでの生活と社会性

カンプトサウルスは、同じ種類の仲間たちと群れを作って生活していたと考えられています。化石の発掘現場では、複数体が同じ場所から見つかることがあり、こうした発見が群れの存在を示しています。

群れで暮らすことで、外敵からの危険に気付きやすくなり、より安全に生活することができました。特に子どもや若い個体がいる場合、群れは協力して守り合う役割も果たしていたと言われています。また、群れで移動することで餌場を見つけやすく、食料が不足しにくかった点も重要です。

カンプトサウルスの体の構造と進化のポイント

カンプトサウルスの体は、移動や食事に適した独自の構造を持っていました。ここでは骨格や脚、頭部や歯など、体の特徴と進化について解説します。

骨格や脚の特徴

カンプトサウルスの骨格は、比較的軽く作られていました。特に後ろ脚が発達しており、太く長い骨によって力強く地面を蹴ることができたと考えられています。

前脚は後ろ脚よりも細く短いですが、四足歩行も可能でした。普段は四足で移動しながら、必要なときには後ろ脚で立ち上がったと見られています。また、長い尾はバランスをとるために重要な役割を果たしていました。こうした構造によって、走るときや立ち上がるときにも安定して動くことができました。

頭部や歯の形状と役割

カンプトサウルスの頭部は比較的小さく、先端にくちばしのような部分がありました。これによって、植物を摘み取るのが得意だったと考えられています。

歯は平たく、ぎざぎざした形状です。この歯は、固い葉や茎をしっかりと噛み切るのに適していました。また、歯が何列にも並んでいて、咀嚼しながら植物を細かくすり潰すことができました。くちばしと歯の組み合わせにより、さまざまな植物を効率よく食べられる仕組みが備わっていました。

進化の過程と近縁種との違い

カンプトサウルスは、イグアノドン類と呼ばれるグループに属しており、進化の過程で多くの草食恐竜と関係があります。イグアノドン類は、さらに進化してイグアノドンやハドロサウルスといった大型の草食恐竜を生み出しました。

カンプトサウルスに近い恐竜としては、ドリオサウルスが挙げられます。ドリオサウルスはカンプトサウルスよりやや小型で、より軽快に動けたと考えられています。一方、イグアノドンはより大きな体と太い前脚が特徴です。カンプトサウルスは、これらの恐竜の中間的な特徴を持ち、進化の道のりをつなぐ存在とも言えます。

カンプトサウルスに関する研究と最新の発見

カンプトサウルスの研究は今も続いています。化石の発見地や研究成果、博物館での展示についてご紹介します。

主な化石の発見地と標本

カンプトサウルスの化石は、主にアメリカのワイオミング州やコロラド州で見つかっています。最初の標本は19世紀に発見され、恐竜研究の初期から知られている種類の一つです。

これまでに見つかった標本は、ほぼ全身の骨格がそろっているものもあり、復元模型や研究資料として活用されています。また、同じ地層からは他の恐竜の化石も発見されており、当時の生態系を理解する手がかりにもなっています。

近年の研究成果や新しい発見

近年では、カンプトサウルスの成長過程や骨の構造について新たな研究が進められています。たとえば、若い個体と成体の骨の形の違いを調べることで、成長のペースや生活習慣について新しい知見が得られています。

また、骨の組織を詳しく調べることで、どのような環境で暮らしていたのか、どんな動きをしていたのかといった情報もわかるようになってきました。これにより、カンプトサウルスがどのようにして進化し、現代まで化石として残ったのかが少しずつ明らかになっています。

恐竜博物館で見られる展示や資料

カンプトサウルスの復元骨格や化石の展示は、いくつかの恐竜博物館で見ることができます。とくにアメリカの博物館では、実物大の骨格や、当時の生態を再現したジオラマが人気です。

また、博物館ではカンプトサウルスに関するパネル解説や映像資料も用意されており、子どもから大人まで幅広く学ぶことができます。標本の一部はレプリカとして他国の博物館にも貸し出されているため、日本国内でも見る機会があります。

まとめ:カンプトサウルスの魅力と知っておきたいポイント

カンプトサウルスは、草食恐竜の中でもスマートな体つきと機敏な動きが特徴的な恐竜です。時代や環境、体の仕組みなど、さまざまな面で興味深い発見が続いています。

他の恐竜と比べて中型で、群れで生活し、仲間と協力しながら外敵から身を守っていた点も印象的です。近年の研究によって新たな事実が明らかになり、恐竜好きならぜひ知っておきたい存在といえるでしょう。恐竜博物館で復元骨格を見たり、最新の研究成果を調べたりするのもおすすめです。