アパトサウルスの全長や大きさ特徴を徹底解説

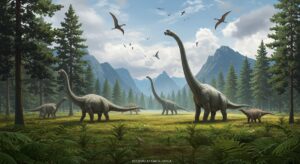

アパトサウルスは、巨大で長い首と尾を持つ草食恐竜として知られています。ここでは全長や体格、進化の特徴について詳しく紹介します。

アパトサウルスの全長はどれくらいだったか

アパトサウルスの全長は約21〜23メートルほどと考えられています。体の大部分を占めるのが、長く伸びた首と尾です。その長さは、バス数台分にも匹敵し、現在の動物と比較しても圧倒的に大きい存在でした。

発見された化石や骨のサイズから計算されており、大きな個体になるとさらに長くなる場合もあります。この全長は、同時代の他の大型恐竜と比べても上位の規模です。体の長さは、地上での移動や群れでの生活にどのように影響していたのか、想像をかき立てます。

体重や体格の特徴と他の恐竜との違い

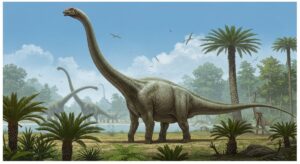

アパトサウルスの体重は、約16〜23トンほどと言われています。これは現代のゾウ数頭分に相当し、非常にずっしりとした重みを持っていました。太く頑丈な四肢がこの巨大な体を支えていた点が特徴です。

他の大型草食恐竜、たとえばディプロドクスやブラキオサウルスと比べても、アパトサウルスは胴体ががっしりしており、首と尾のバランスが取れていました。下記のような違いが見られます。

| 恐竜名 | 体重の目安 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| アパトサウルス | 16〜23トン | 太い胴体と頑丈な四肢 |

| ディプロドクス | 10〜16トン | 細長い体型 |

| ブラキオサウルス | 30トン前後 | 首が高く上に伸びる |

このように、アパトサウルスは他の恐竜と比べてバランスの良い体型をしていたことが分かります。

首や尾など独自の体の構造と進化のポイント

アパトサウルスの特徴的な部分は、やはり長い首と尾です。首の長さはおよそ7〜8メートル近くあり、高い木の葉にも届いたと考えられています。首の骨は中が空洞になっており、重さを抑えつつも丈夫な構造です。

尾も同様に非常に長く、鞭のようにしなやかに動かせたとされています。この尾は、敵から身を守るためや仲間と合図を送り合うために役立った可能性があります。また、進化の過程で首と尾が長くなることで、より広い範囲の植物を食べやすくなったと考えられます。

このような独特の体の構造は、アパトサウルスがジュラ紀の広大な大地で生き残るために発達したものだといえるでしょう。

アパトサウルスの生態や暮らしについて

アパトサウルスはどのような生活を送っていたのでしょうか。食性や生息地、仲間との関わり合いなどを詳しく見ていきます。

植物食恐竜としての食性と生活スタイル

アパトサウルスは植物を主食とする草食恐竜でした。その大きな体を支えるために、一日に大量の植物を食べていたと考えられています。口元は幅広く、葉や枝を効率よく集めるのに適していました。

移動しながら、大地に生い茂るシダや低木、時には高い木の葉を食べていたようです。また、胃の中に石をためて、食べた植物をすりつぶして消化を助けていた可能性もあります。こうした特徴からも、アパトサウルスは地上で活発に動き回りながら、効率的に食物を摂取していたと考えられます。

ジュラ紀の環境とアパトサウルスの生息地

アパトサウルスが生きていたジュラ紀は、およそ1億5千万年前の時代です。当時の地球は現在よりも温暖で、広大な森や湿地帯が広がっていました。気候が安定していたため、たくさんの植物が豊かに生い茂っていたと考えられています。

生息地としては、現在の北アメリカ大陸の西部が主な場所です。川沿いや低地の森、湿地などを好んでいたとされます。たくさんの植物がある場所は、巨大な体を持つアパトサウルスにとって、食べ物を確保するために最適な環境でした。同時代には他の大型恐竜や小型の動物も共存していたため、多様な生態系が築かれていたことがうかがえます。

天敵や群れの行動パターンについて

アパトサウルスは大きな体を持っていたため、成体になれば天敵に襲われることは少なかったと考えられています。しかし、幼い個体や弱った個体は肉食恐竜から狙われやすかったかもしれません。代表的な天敵としてはアロサウルスなどが挙げられます。

一方、アパトサウルスは群れで行動していたとされ、仲間同士で身を守りながら生活していました。群れで移動することで、天敵から身を守るとともに、食べ物をより効率よく見つけることができたと考えられます。また、群れの中でコミュニケーションをとる方法として、尾を使った合図や体を寄せ合う行動があったのではないかとも推測されています。

発見の歴史とブロントサウルスとの関係

アパトサウルスは発見当初から多くの話題を呼びました。ここでは化石発見のエピソードや名前の混同、有名な研究者について解説します。

アパトサウルス化石発見のエピソード

アパトサウルスの化石が初めて発見されたのは1877年、アメリカのコロラド州でした。発掘を行ったのは、有名な古生物学者オスニエル・チャールズ・マーシュです。当時はまだ恐竜研究が始まったばかりで、新しい発見が相次いでいました。

発見された骨は非常に大きく、首や尾など特徴的な部分がすぐに注目を集めました。この発見は、アメリカで繰り広げられた「骨戦争」と呼ばれる化石発掘競争の中で生まれたものでした。そのため、アパトサウルスの名前や分類についても長年議論が続いてきました。

ブロントサウルスとの名前の混同とその経緯

アパトサウルスとブロントサウルスは、しばしば名前が混同されてきた恐竜です。最初にアパトサウルスが発見された直後、似た特徴を持つ別の化石が「ブロントサウルス」と名付けられました。しかし後に、両者がほぼ同じ恐竜であることが分かり、アパトサウルスの名前が優先されました。

この混同は、古生物学の研究が進む中で修正されてきましたが、ブロントサウルスの名前も依然として一般には広く知られています。最近の研究では、両者を再び別の種類として扱う動きも見られていますが、学術的な議論は続いています。

有名な研究者と発掘地の紹介

アパトサウルスの研究に大きく貢献した人物には、オスニエル・チャールズ・マーシュが挙げられます。彼はアメリカ西部の化石発掘を数多く行い、数々の新種を発見しました。

主な発掘地としては、アメリカ・コロラド州やワイオミング州が有名です。これらの地域は、ジュラ紀の地層が広く分布しており、恐竜の化石が豊富に見つかっています。現在でも、多くの学者や博物館が発掘調査を続けており、新しい発見が期待されています。

現代文化や映画でのアパトサウルスの人気

アパトサウルスは映画やメディア、博物館などで親しまれています。現代でも多くの人に愛される理由や人気の背景、その楽しみ方について紹介します。

映画やメディアで描かれるアパトサウルス

アパトサウルスは、映画やアニメ、ドキュメンタリーなどで度々登場する恐竜です。有名な例では「ジュラシック・パーク」シリーズや「恐竜時代」といった作品があります。どれもアパトサウルスの大きな体や長い首を生かして、ダイナミックに描写されています。

また、子ども向けのアニメや絵本では、優雅に草を食べたり、仲間と過ごす姿が描かれることが多いです。これらの映像作品を通じて、多くの人がアパトサウルスの存在を知るきっかけとなっています。

子どもたちや一般への人気の理由

アパトサウルスが多くの人に親しまれる理由のひとつが、その温厚そうな見た目です。大きな体に比べて、顔つきが穏やかで親しみやすく描かれることが多いです。

また、草食恐竜であることから「怖くない恐竜」として、子どもたちにも安心感を与えています。博物館の展示やおもちゃでもよく見かけることができ、恐竜好きの入門としても人気があります。家族みんなで楽しめる恐竜として、多くの世代に愛されています。

恐竜博物館やグッズなど現代での楽しみ方

アパトサウルスは、世界中の恐竜博物館で実物大の模型や骨格標本として展示されています。特に、北アメリカや日本の博物館では迫力ある姿が楽しめます。

また、アパトサウルスのイラストやおもちゃ、ぬいぐるみ、文房具などのグッズも豊富です。これらは子どもたちへのプレゼントとしても人気があります。家族で博物館を訪れたり、グッズを集めたりすることで、恐竜の世界に触れる楽しい体験が広がっています。

まとめ:アパトサウルスの魅力と知っておきたいポイント

アパトサウルスは、その巨大な体と独特の構造、そして穏やかなイメージで多くの人に親しまれてきました。発見の歴史や映画での描かれ方など、さまざまな側面から知ることで、より身近な存在に感じられます。

長い首や尾、群れでの生活など、アパトサウルスの特徴にはジュラ紀の自然や進化のドラマが詰まっています。博物館やメディアを通じて、これからも多くの人がその魅力に触れていくことでしょう。